Migration als Kulturschock: Rumänen in der Diaspora kämpfen mit Identität und Integration

Migration ist für viele Rumänen in der Diaspora ein tiefer Kulturschock.

Iulia Hau, 14.05.2025, 15:23

Eine soziologische Studie, die 2023 von der Abteilung für Rumänen im Ausland veröffentlicht wurde, zeigt: Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft und die Angst vor dem Verlust der nationalen Identität zählen zu den größten Risiken und Verletzlichkeiten, die von im Ausland lebenden Rumänen genannt werden. Unter den Befragten aus Ländern wie Spanien, Italien, Deutschland, den USA, Großbritannien, Kanada, Israel, Frankreich, Österreich und Belgien meldeten besonders viele Rumänen im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten bei der Integration in das Gastland.

Alina Dolea, Dozentin an der Bournemouth University im Vereinigten Königreich, untersucht seit 2019 die Wahrnehmungen und Emotionen von Rumänen in Großbritannien. Nach zahlreichen Interviews und Fokusgruppen kommt sie zu dem Schluss, dass Programme für Diaspora-Gemeinschaften stärker auf interkulturelle Kompetenz und Navigationsfähigkeiten ausgerichtet sein sollten:

„Diaspora-Programme sollten unser Verständnis der rumänischen Kultur erweitern – sie ist vielfältig. Auch wir selbst sind vielfältig. Es braucht einen Fokus auf interkulturelle Verhandlungskompetenzen, denn Migration ist ein Kulturschock. Selbst wenn wir nach Italien, Spanien, Deutschland oder England gehen – es sind andere Kulturen, andere Länder, andere historische Kontexte. Wie kann man schockiert sein über die Diversität in Großbritannien, wenn man bedenkt, dass das Land ein ehemaliges Imperium war, mit kolonialer Geschichte? Natürlich begegnet man in jeder Schule sofort einer Vielzahl von Ethnien, Sprachen, Hautfarben. Wenn man das nicht von Anfang an versteht… genau da müssen wir ansetzen. Wir brauchen bessere Bildungsangebote zu Rechten und Pflichten, zu beiden Kulturen – rumänisch und britisch. Was bedeutet Kultur? Was bedeutet rumänische Kultur? Was bedeutet britische Kultur? Wie haben sich diese Kulturen entwickelt? Wir müssen das verstehen.“

Dolea sieht insbesondere in den sogenannten „Wochenendschulen“, die Teil des britischen Curriculums für rumänische Kinder sind, großes Verbesserungspotenzial. Diese könnten ihre Aktivitäten ausbauen und beispielsweise Themen wie die Beiträge der Rumännen (oder anderer Nationalitäten) zur britischen Kultur behandeln. Zudem plädiert sie für zeitgemäßere kulturelle Programme, die auf die Lebenswelt junger Menschen abgestimmt sind und dazu beitragen können, ein gesundes, auf Diversitätsbewusstsein gegründetes Nationalbewusstsein zu fördern.

Alina Dolea berichtet weiter:

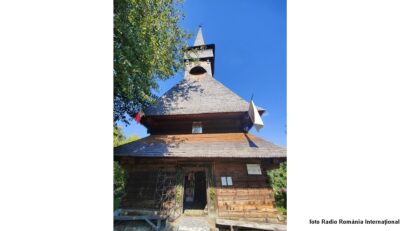

„In britischen Schulen gibt es viele Tage zur Feier nationaler Kulturen: Diwali, kulturelle und religiöse Festivals aller Art. Auch meine Kinder wurden eingeladen, an einem solchen Tag über Rumänien zu sprechen. Mein Sohn hat bei Google recherchiert, und das Erste, was er fand, war: Rumänen gehören zu den größten Alkoholkonsumenten in Europas. Genau darum geht es. Wenn wir Informationsmaterialien hätten, sozusagen ‚Rumänien in a nutshell‘ – woher kommt das Land, was macht es aus… Natürlich, wir haben Fürst Ștefan cel Mare, den Dichter Mihai Eminescu, aber wir haben auch moderne Symbole. Es muss nicht nur um das kulturelle Erbe gehen. Ja, wir sprechen über die rumänische Architektur, über Klöster – sicher, als UNESCO-Weltkulturerbe –, aber auch über Festungen, über das Donaudelta, das einzigartig ist… Es gibt so viel zu erzählen.“

In Bezug auf nationale Identität betont Alina Dolea, wie wichtig es sei, jungen Rumänen, die im Ausland aufwachsen, die kulturelle Vielfalt und historische Prägung Rumäniens zu erklären. Das Land befinde sich an der Schnittstelle dreier ehemaliger Imperien – ein Umstand, der bis heute Auswirkungen auf die historischen Regionen und ihre Kulturen hat. Junge Menschen in der Diaspora müssten bei ihrer natürlichen Suche nach Identität unterstützt werden.

„Unsere Diaspora besteht hauptsächlich aus der ersten Generation. Jetzt kommt die zweite Generation: Kinder, die im Ausland zur Schule gehen – junge Leute, die sich in der Adoleszenz auf die Suche nach ihrer Identität machen. Das ist ein normaler Prozess. Wer bin ich? Und in der Diaspora bekommt diese Frage eine neue Dimension: Bin ich Rumäne? Britte? Italiener? Spanier? Deutscher? Es ist eine Verhandlung der nationalen Identität und der Zugehörigkeit – und das ist völlig legitim. Aber wir tun nichts, um diese Verhandlung zu unterstützen. Was helfen könnte, wären kulturelle Ressourcen, die den Kindern ihre eigene Geschichte erklären. Wie ist Rumänien entstanden – jenseits idealisierter Narrative: ein Land voller Reichtümer, mit allen Landschaftsformen… Aber darüber hinaus: Erklären wir den Kindern, dass das Land an der Kreuzung dreier Imperien entstanden ist. Dass deren Einflüsse bis heute sichtbar sind. Dass es eine Politik der ‚Rumänisierung‘ gab, dass viele ethnische Gruppen das Land verlassen haben. Dass Rumänien ethnisch vielfältig ist. Dass es 45 Jahre Kommunismus gab, in denen ebenfalls eine aggressive Rumänisierungspolitik verfolgt wurde. Und dass Menschen, die anders waren, sich schnell anpassen mussten.“

Die meisten Teilnehmer der qualitativen Studie äußerten keine Rückkehrabsicht nach Rumänien. Zu den Gründen zählen vor allem die schwierige Rückanpassung an den rumänischen Lebensstil sowie die Sorge, ihren Kindern in Rumänien keine bessere Zukunft bieten zu können.